I miei genitori mi hanno trasmesso l'importanza di avere un tetto sulla testa fin da quando ero piccola. Avere un luogo che ci appartiene, ma più ancora al quale noi apparteniamo, fa sì che sviluppiamo in noi stessi quella capacità di responsabilità e sacrificio che inevitabilmente porta ad una crescita interiore. Io sono venuta ad abitare alla Mota nel 2007, quasi 11 anni fa. Oserei dire, una vita fa. Non perché sia passato tanto tempo, ma perché vivere qui ha cambiato completamente la mia vita: alcuni luoghi lasciano dentro di noi un segno più di altri e la Mota, per me, è uno di questi. Ma cos'è stata la Mota (o Motta) per altre persone che ci hanno abitato, che l'hanno acquistata, che ci hanno investito tempo e denaro?

Riguardo a questo vecchio immobile, ho dalla mia parte due importanti fattori che, da un certo punto di vista, facilitano le ricerche: il primo è che per diverso tempo, anche se in anni non sempre consecutivi, le vicende di questo edificio sono rimaste legate a quelle dell'attuale e storica Villa Beatrice; il secondo fattore è il "monopolio" della proprietà, almeno fino agli anni '50.

Riguardo a questo vecchio immobile, ho dalla mia parte due importanti fattori che, da un certo punto di vista, facilitano le ricerche: il primo è che per diverso tempo, anche se in anni non sempre consecutivi, le vicende di questo edificio sono rimaste legate a quelle dell'attuale e storica Villa Beatrice; il secondo fattore è il "monopolio" della proprietà, almeno fino agli anni '50.

Partirò quindi dal momento in cui questo edificio ha avuto un solo e unico proprietario e poi andrò indietro. Questa indagine è stata svolta principalmente attraverso l'analisi di rogiti, brogliardi ed altri documenti, con l'obiettivo di collocare e dimostrare l'esistenza di questo edificio nel tempo e definirne, se possibile, le funzioni, anche prendendo in considerazione l'ipotesi, abbastanza verosimile, che Argelato abbia avuto più di una Motta. Dunque, la "proprietà unica" più recente della Mota attuale risale al 1956.

Partirò quindi dal momento in cui questo edificio ha avuto un solo e unico proprietario e poi andrò indietro. Questa indagine è stata svolta principalmente attraverso l'analisi di rogiti, brogliardi ed altri documenti, con l'obiettivo di collocare e dimostrare l'esistenza di questo edificio nel tempo e definirne, se possibile, le funzioni, anche prendendo in considerazione l'ipotesi, abbastanza verosimile, che Argelato abbia avuto più di una Motta. Dunque, la "proprietà unica" più recente della Mota attuale risale al 1956.

Il proprietario è uno dei più conosciuti artigiani di Argelato, il calzolaio Bisi Dario. La sua bottega occupava tutta la parte ovest dell'edificio, dove oggi si trova la pizzeria. Bisi vendette l'intero immobile nel 1956 a più acquirenti, facendolo diventare una struttura più condivisa e vicina all'idea di condominio che abbiamo oggi. Conservò la proprietà della Motta per 23 anni, dal 1933 al 1956. Un arco di tempo lungo, a cavallo di uno dei conflitti più sanguinosi e violenti della nostra storia. La lasciò più o meno come la conosciamo oggi: con due ingressi, le botteghe, il cortile sud ed il locale bassocomodo (allora su due piani), il pozzo.

Per risalire al precedente proprietario, dobbiamo andare al 1933, anno in cui Bisi acquistò l'intero edificio dalla Pia Fondazione Asilo Parrocchiale. Al tempo, il rappresentante per la Pia Fondazione era Don Ercole Roda, ma il fondatore era Don Raffaele Venturi, deceduto anni prima.

Citando quanto dice il rogito di acquisto, la Motta si presentava come "...un fabbricato ad uso di civile abitazione con circostante terreno, denominato 'Motta' ed annessi bassi comodi, posto in Comune di Argelato, lungo la Strada Provinciale di Galliera..." e poi ancora "...casa con stalla, bottega e fienile...di piani 4, vani 47, nella mappa di Paradore, marca 394 res..., ed il n. 61b nella partita rustica a parte della marca 50 res di detta mappa...".

Non mancano tutti i riferimenti catastali necessari a collocare l'immobile e le sue pertinenze anche nelle mappe del precedente Catasto Gregoriano (alle quali arriverò in seguito), cosa che mi ha fatto supporre che le origini di questa Mota fossero antecedenti al 1900.  Interessante scoprire come "in lizza" per l'acquisto ci fosse anche un altro importante artigiano di Argelato. Probabilmente, per ragioni che ci sono sconosciute, decise di ritirarsi dall'offerta.

Interessante scoprire come "in lizza" per l'acquisto ci fosse anche un altro importante artigiano di Argelato. Probabilmente, per ragioni che ci sono sconosciute, decise di ritirarsi dall'offerta.

La Pia Fondazione, e prima di questa Don Venturi, mantennero la proprietà della Motta per 11 anni, dal 1922 al 1933.

Per arrivare ad una fase che definirei particolarmente interessante nella ricerca, bisogna andare appunto al 1922. Il venditore dell'edificio, dei terreni circostanti e delle sue pertinenze era nientemeno che il Rag. Alessandro Facchini.

Quell'anno, il Facchini vendette con un unico atto diverse proprietà qui in Argelato, tra le quali la Motta. E' interessante analizzare cosa c'era allora, traendo indicazioni sia dalla mappa redatta dall'Ing. Peli sul rogito sia dall'unica immagine del 1922 trovata finora che mostra com'era l'edificio ai tempi: il locale bassocomodo sembra non essere presente, almeno non nella posizione e nella forma che abbiamo conosciuto fino alla sua demolizione nel 2006 e successiva ricostruzione nel 2016.

Inoltre, almeno dal lato sud, il piano terra non presenta porte, ma finestre.  La Motta viene indicata, come nel precedente rogito, al mappale n. 394 res ed è l'edificio con quello strano "dente" del quale vi parlavo in un altro articolo.

La Motta viene indicata, come nel precedente rogito, al mappale n. 394 res ed è l'edificio con quello strano "dente" del quale vi parlavo in un altro articolo.

I confini della vendita a Don Venturi (in proprio, ai tempi) vengono indicati in rosa. La Motta viene definita come "Casa ad uso abitazioni da inquilini e botteghe con annesso appezzamento di terreno". Ai tempi non esisteva ancora la Via Giovanni XXIII. Pertanto, il rogito fa riferimento anche a particolari condizioni di passaggio su terreni che rimanevano proprietà di Facchini, per e dalla Strada Provinciale Galliera (oggi Via Centese).

Dunque, tornando al nostro Rag. Alessandro Facchini, da chi mai avrebbe potuto acquisire questi beni e terreni, compresa la Motta? L'atto non lo cita espressamente, perciò posso solo affidarmi a quanto letto in merito sulla Famiglia Facchini e fare delle ipotesi. Alessandro Facchini era l'unico erede dell'Avvocato Enea Facchini, un uomo ricco ma soprattutto lungimirante ed ambizioso. Non era un nobile, ma un borghese e perciò riguardo a questa famiglia non abbiamo molta disponibilità di documenti e materiali negli archivi storici.

Ma sappiamo per certo che acquistò Villa Beatrice all'asta nel 1881 ed allargò i suoi possedimenti in zona con altri acquisti successivi, perciò la Motta dev'essere senz'altro compresa in una di queste due operazioni di acquisizione. Alla morte di Enea Facchini, il figlio Alessandro ereditò tutti i suoi possedimenti e quando decise di donare Villa Beatrice all'Istituto Giovanni XXIII (lasciando l'usufrutto alla moglie) e di vendere la Motta a Don Venturi nel 1922, le sorti di questi due edifici furono per sempre separate.

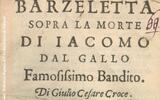

Altro dato interessante è il termine col quale viene definita l'area che attornia la Motta edificio: "Località Motta". Prima di avventurarci nelle successive indicazioni di proprietà, occorre fare una premessa sul Fondo Motta. Il Fondo Motta era l'area di terreno sulla quale sorgeva la Motta-Castello, l'antico borgo fortificato che esisteva qui in Argelato fino al XV o XVI secolo. L'ultima proprietà unica conosciuta dell'area Motta-Castello è la Famiglia Bandini. Dopo quella che ritengo essere stata l'estinzione dell'ultimo membro della "casata", all'incirca nel 1700, presumo che la Motta di Bandini sia stata abbattuta o sia caduta in rovina e il Fondo, un'area di terreno davvero estesa, sia stato frammentato in tante piccole proprietà che lo utilizzavano a fini agricoli.

Solo intorno al 1800, il Fondo ricominciò ad essere edificato, segnando la nascita e lo sviluppo graduale della Argelato che conosciamo oggi, o meglio del suo centro abitato. Questo sancì anche, a mio avviso, la fine di un isolamento secolare, causato da guerre, lotte di potere e inondazioni continue su questi territori. Ecco il motivo per il quale, nel rogito del 1922, leggiamo "Località Motta": perché un tempo era tutto qui. Se poi consideriamo che nel 1889 si mise in funzione la Tranvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo (TBPM), è facile supporre come parte del terreno del Fondo Motta sia stato venduto prima di tale data alla Società Anonima Tranvie per costruire tutte le infrastrutture (rotaie, stazioni, etc) necessarie al passaggio del vaporino proprio sul lato ovest e sud della Motta edificio.

Solo intorno al 1800, il Fondo ricominciò ad essere edificato, segnando la nascita e lo sviluppo graduale della Argelato che conosciamo oggi, o meglio del suo centro abitato. Questo sancì anche, a mio avviso, la fine di un isolamento secolare, causato da guerre, lotte di potere e inondazioni continue su questi territori. Ecco il motivo per il quale, nel rogito del 1922, leggiamo "Località Motta": perché un tempo era tutto qui. Se poi consideriamo che nel 1889 si mise in funzione la Tranvia Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo (TBPM), è facile supporre come parte del terreno del Fondo Motta sia stato venduto prima di tale data alla Società Anonima Tranvie per costruire tutte le infrastrutture (rotaie, stazioni, etc) necessarie al passaggio del vaporino proprio sul lato ovest e sud della Motta edificio.

Per avere altre indicazioni sulle proprietà del Fondo Motta dobbiamo fare un balzo all'indietro fino al 1864. Questo è l'anno in cui il Comune acquisisce dal Sig. Cesare Martelli parte del terreno denominato Fondo Motta per la costruzione del nuovo Municipio. Non ho elementi, a parte il bando di costruzione dell'edificio, che mi aiutino a comprendere se il Sig. Martelli possedesse tutto il Fondo Motta ed anche l'omonimo edificio, ma sappiamo dalle mappe che ques'ultimo era già esistente e che all'incirca nello stesso periodo venne costruita la Strada Provinciale che avrebbe tagliato a metà sia il paese che il Fondo Motta. L'esistenza della nostra Mota attuale viene provata anche dalla mappa e dai brogliardi del Catasto Gregoriano del 1853, disponibile sul sito del Progetto Imago II dell'Archivio di Stato di Roma.

Dai brogliardi risulta che parte del terreno con denominazione Motta e l'edificio stesso appartengono a Don Domenico Magnanelli. Il terreno appare già abbastanza frammentato e ci sono indicazioni sulle sue funzioni: ad esempio, i sub. 46/48/49 sono definiti prati o arativi, con viti e mori. Al sub. 47 e 49 1/2 compaiono botteghe e l'Oratorio della Madonna di Loreto.

La Motta edificio è al sub. 50 e viene definita come "Casa d'affitto su terreno piano".

Credo sarà chiaro a molti il perché dell'avvicendamento continuo tra le proprietà Chiesa e Nobili di Villa Beatrice, interrotto solo nel 1933 con l'acquisto da parte di Bisi Dario: a quei tempi, poche erano le istituzioni presenti sul territorio che avrebbero potuto gestire economicamente un tale edificio, che per la descrizione riportata in tutti i documenti analizzati, potremmo definire un podere.  Avvalendomi inoltre della mappa del medesimo Catasto del 1813, spero di avervi dato gli elementi necessari a provare che l'edificio attuale è presente sul nostro territorio almeno dall'inizio del 1800.

Avvalendomi inoltre della mappa del medesimo Catasto del 1813, spero di avervi dato gli elementi necessari a provare che l'edificio attuale è presente sul nostro territorio almeno dall'inizio del 1800.

Ma io stessa non sono ancora soddisfatta: auspico arriverà il momento in cui finalmente provarne l'anno di costruzione effettivo. E poi di poter programmare la macchina del tempo ad andare ancora più indietro, nel momento in cui il ruolo della Motta argelatese era fondamentale nello sviluppo economico di questa piccola comunità. Forse sono solo una sognatrice, ma non tutti i sogni finiscono in cassetti polverosi. Alcuni possono diventare realtà tangibili, nonostante le difficoltà sembrino dimostrare il contrario. Tutto ciò che so è che io "vedo e sento la Mota". Ed in questa ricerca, sto facendo quello che il mio cuore mi suggerisce. E sono certa che lui mi condurrà sulla buona strada.

Bibliografia e materiali utili alla scrittura dell'articolo:

- Rogiti 1922 (Facchini-Don Venturi) – 1933 (Pia Fondazione – Bisi) - 1956 (Bisi- Proprietà diverse) conservati presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna

- Mappe del Catasto Gregoriano e brogliardi disponibili on line sul sito del Progetto Imago II dell'Archivio di Stato di Roma (1853)

- Cartolina della Società Operaia di Mutuo Soccorso datata 10 aprile 1922 fornita da Silvano Leprotti

- "Nobiltà Bolognese fra città e campagna – La Villa Angelelli-Zambeccari di Argelato" - a cura di Alessandra Marino con testi di Giovanna Guidicini, Andrea Rosignoli, Sarah Louise Vacondio – Ed FrancoAngeli – 2011

- "Il Municipio di Argelato- Storia di un luogo e di un territorio" – Simona Boragini e Sauro Preti - 2002

1.png)